スポーツでのケガの

対処法を知って安心

スポーツによるケガの種類や対処法を知っていますか?

スポーツ中に起きたケガには、「スポーツ外傷」と「スポーツ障害」があり、

それぞれ異なった原因や特有のケガがあります。

ストレッチやアイシングなどは、ケガの予防に効果的です。

ここでは、ケガの種類や原因、対処法をご紹介します。

-

目次

このような悩みはありませんか?

- スポーツで捻挫や肉離れをしてしまった

- ケガの応急処置法がわからない

- 何度も同じ場所をケガして しまう

- 疲れがなかなか回復しない

スポーツ外傷と

スポーツ障害について

スポーツ中のケガには、スポーツ外傷とスポーツ障害の2種類があること知っていますか?

スポーツ外傷とスポーツ障害では発症する原因は異なります。

まずは、この2種類についてご紹介していきます。

【スポーツ外傷について】

スポーツ外傷とは、スポーツをしているときに過度な力がかかることにより起こるケガのことです。

相手選手との衝突や転倒したときに起こった捻挫や肉離れ、骨折などがあります。

【スポーツ外傷の種類と特徴】

次に挙げる外傷は全て炎症を伴います。

炎症の徴候は、腫れ(腫脹)・痛み(疼痛)・熱(熱感)・皮膚の赤み(発赤)・動かなくなる(機能障害)です。

炎症の程度は重傷度によって異なります。

・打撲

皮膚や筋肉、脂肪などに力が加わることにより、皮下組織や筋肉に炎症や出血が起こることです。

内出血が起きている部位は、青紫色に変色することがあります。

・捻挫

過度な力がかかり、靭帯が損傷してしまうことです。

手首や足首に最も多くみられます。

・肉離れ

筋肉に過度な力が加わり、筋繊維や筋膜が損傷してしまうことです。

ふくらはぎや太ももに多くみられます。

・骨折

骨に強い力が加わり折れてしまうことです。

痛みや腫れは骨折の程度により異なりますが、大部分はかなり強い痛みを感じます。

・脱臼

力が加わり関節を作っている骨の位置がずれてしまうことです。

肩や肘などに多くみられます。

【スポーツ外傷の対処法】

外傷は適切な応急処置をすることで、外傷部位の損傷を最小限にとどめ、早期回復が期待できます。

外傷の応急処置の基本は、RICE処置です。

R:Rest(安静)

負傷後は、安易に動かすと症状が悪化する可能性があります。

そのため、運動を中止して患部を安静にすることが重要です。

椅子や床などに座ったり横になったりしましょう。

運動を中止することで、全身の血液循環を抑え、腫れや内出血、患部の痛みを軽減する効果が期待できます。

I:Ice(冷却)

受傷後は早期から患部をしっかりアイシングしましょう。

アイシングすることで、腫れや炎症の抑制が期待できます。

具体的には、氷を氷のうやビニール袋に入れて患部にあてて、20〜30分ほど冷やします。

その際、皮膚に直接あてるのではなく、手ぬぐいや薄いタオルの上から冷やすようにしましょう。

感覚がなくなってきたら一度外して30分くらい休ませ、再び氷を当てて冷やします。

痛めてから数日は1日に2~3回繰り返し、4日目ごろからは、1日に1~2回と徐々に冷やす回数を減らしていきましょう。

C:Compression(圧迫)

無理に圧迫するのではなく、患部が動かないようにします。

伸縮性のあるテーピングなどを使用し、受傷部位を圧迫しましょう。

患部を圧迫することで、皮下出血や腫脹を軽減する効果が期待できます。

指先などの末端が変色したり、しびれてきたり、冷たく感じてきたらすぐに緩めて、血行が正常に戻ったら再び圧迫するようにしましょう。

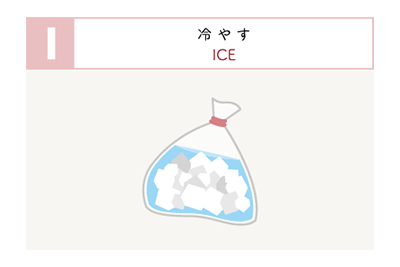

E:Elevation(挙上)

患部を心臓より高い位置に上げて固定します。

挙上することで、腫れや内出血を抑制する効果が期待できます。

足を負傷した場合は、寝た状態になって、台の上にケガをした方の足を乗せたり、枕やクッションを使って足を挙げたりしましょう。

特に足は腫れやすいため、就寝時にも挙上を保つと良いと言われています。

【スポーツ障害について】

スポーツ障害とは、スポーツをしているときのオーバーユース(使いすぎ)、オーバーロード(過負荷)、ミスユース(間違ったからだの使い方)などが繰り返されることによって、負担がかかり起きたケガのことです。

スポーツ障害と呼ばれていますが、スポーツをしているときだけに起こる障害ではありません。

日常生活における動作の繰り返しでも発症することがあります。

【スポーツ障害の種類】

・野球肩

ボールの投げ過ぎによる疲労蓄積や、筋力不足から肩に過度の負担をかけてしまうことが原因で痛みを感じます。

・野球肘

繰り返しボールを投げて、肘関節の靭帯や筋肉、骨に炎症が起こります。

・肉離れ

筋肉の疲労蓄積、過剰なストレッチなどで起こる筋繊維や筋膜の損傷です。

・足関節捻挫

切り返しや急停止、ジャンプなどを繰り返して、足関節の関節包や靭帯を損傷することです。

・ランナー膝

長期間ランニングを繰り返すことで、膝の靭帯と骨がこすれて炎症を起こります。

・ジャンパー膝

長期間、ジャンプやダッシュを繰り返し、膝蓋骨周辺が損傷することです。

・シンスプリント

マラソンやサッカーなどよく走る競技でみられるスポーツ障害です。脛に疲労がたまり、内側の脛が痛くなります。

ご紹介したケガの他にも、疲労骨折やアキレス腱炎などがあります。

スポーツによるケガの対処法

スポーツでケガをしてしまったときに、対処法を知らなければケガを悪化させかねません。

しかし、正しい方法を知っていれば損傷を最小限におさえることが期待できます。

これからご紹介する方法は、スポーツによるケガだけではなく、日常生活におけるケガにも応用できる対処法です。

【日常生活でできる対策方法】

日常生活でできる対策方法をご紹介します。

どれも簡単に行えるスポーツによるケガの予防が期待できる方法です。

●ストレッチ

運動前後やお風呂上りにこなうストレッチは、ケガ予防に効果的です。

運動前のストレッチは、筋肉を伸ばし、関節の可動域を広げケガをしにくくなると言われています。

運動後のストレッチは、疲労した筋肉をゆっくりと伸ばすことで疲労物質を取り除き、回復の助けになると考えられています。

●アイシング

運動後、使った部分をアイシングして炎症をおさえるように努めると、スポーツ障害への予防が期待できます。

スポーツ障害は、疲労の蓄積が原因のひとつのため、アイシングして疲労を貯めないようにすることが効果的です。

●無理をせず、生活習慣を整える

身体に異変を感じたら、無理をしないようにしましょう。

十分な睡眠やバランスの取れた食事は、スポーツ障害の予防を行う上で大切なことです。

【スポーツによるケガの対処法】

スポーツによるケガが起こってしまった後の対処法をご紹介します。

●RICE処置

ケガをしたら、応急処置としてRICE処置を行うと効果的です。

●アイシング

アイシングは予防のためにも行いますが、ケガの対処法としても効果的です。

炎症をおさえ、痛みや腫れを軽減してくれます。

●テーピング

テーピングは、障害部分の可動域を制限することで再発予防効果が期待できます。

また、テーピングで圧迫・固定すると、痛みや腫れを和らげ症状が悪化しないようにする効果もあります。

武蔵境南口接骨院の

【スポーツによるケガ】

アプローチ方法

スポーツ外傷の場合、スポーツ障害の場合で施術の方法は変わります。

スポーツ外傷の場合はRICE処置を施し炎症を取り除きます。

炎症期を過ぎたころから再発防止のために、「EMS」で筋肉を強化するよう施術を行うこともあります。

スポーツ障害の場合は、患者さんのスポーツをしている時の動きを再現していただき、その動きを分析し問題点を探し出します。

左右の足の長さに差があり、スポーツ外傷や障害を引き起こしている場合は「骨格矯正」をすることで、足の長さを均等にできるよう施術しています。

スポーツをする際の注意点もアドバイスできますので、お悩みがあればお気軽にご相談ください。

【スポーツによるケガに対する施術アプローチ方法】

■保険施術

スポーツ中や日常生活の中で直接的な外力による損傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)を負った場合、健康保険など各種保険を使用し施術を行える場合があります。

炎症がみられる場合は、応急処置を施したのち、ハイボルト療法や患部を冷やしたり温めたりする温熱療法(温罨法)などでアプローチしていきます。

■経穴(ツボ)へのアプローチ

筋肉にコリがみられる箇所や経穴(ツボ)に刺激を与え筋肉を柔らかくしていきます。

施術後の効果持続の目的や、金属粒などがついたテープを貼ることで自分でも刺激しやすいよう経穴(ツボ)の目印として施すこともあります。

■テーピング

パフォーマンスの向上、患部の動きのサポート、負荷の軽減など患者さんの目的と患部の状態により「ホワイトテープ」「キネシオロジーテープ」「スパイラルテープ」「ストリンテックステープ」などのテーピングテープを使い分けて施していきます。

■骨格矯正

お悩みの症状が身体のバランスの崩れや骨盤のずれにより生じている場合におすすめしている施術です。

その方にとって最適な身体のバランスへ導くことで負担の偏りを軽減を図ります。

肩こりや腰痛、慢性疲労に効果が期待できます。

■CMC筋膜ストレッチ(リリース)

筋肉や内臓、骨を覆っている「筋膜」に専用の器具(ステンレスでできたブレードなど)でアプローチしていきます。

筋膜の緊張や癒着をほぐすことで組織の回復力を高め痛みの軽減や可動域の改善が期待できます。

■ドレナージュ

【DPL】

足首のズレを整えたり、筋膜の癒着をほぐすことで循環不全による症状の緩和を目指します。

リラクゼーションではなく症状の改善手段として行い、むくみや冷えでお悩みの方に特におすすめしている施術です。

著者 Writer

- 佐藤 聡

(さとう さとし) - 生年月日:12月27日

血液型:B型

趣味:旅行、美味しいもの巡り、スポーツ観戦

出身地:東京都東村山市

得意な施術:腰痛全般、頭痛ケア、骨盤の歪みや姿勢不良から来る痛み、悩み、痛みの出ない身体づくり

患者さんへの一言:痛めてしまう回数が多ければ多いほど、身体は脆くなってしまい痛めやすく、改善しにくい身体になってしまいます。

そうならないために痛みを改善するのはもちろんのこと、痛めない身体まで共に目指していきましょう!

今後の目標:筋・骨格や姿勢、歪みなどの健康診断や定期検診を主流にする

座右の銘:誰にでも出来ることを誰も出来ないぐらいやる

施術家としての思い:痛めてしまった身体には必ず理由があります。

大事なことは今後どうしていけば同じことを繰り返さなくて済むのかを見極めて、改善させることです。

まだ耐えられるからとか我慢できるからと忙しい生活環境を優先して改善しきれなくなってしまった方を何人も見てきました。

そんな方を一人でも増やさないことが私たちの役割と考え行動しています。

どんな状況、環境でも人間は身体が資本です。

人生の最後まで自分の力で動けるためにも今から出来る行動をしていきましょう!

施術へのこだわり:身体に対して何が痛いのか、何故そうなったのか、今後どうしていけばいいのかを患者さん自身に理解してもらいます。

その上で施術は何が必要なのか、何故それをするのかまで納得してもらい共に改善を目指します。

【経歴】

2009年 山野医療専門学校を卒業

2009年~ 武蔵境南口接骨院で勤務

【資格】

2009年 柔道整復師免許取得

当院のご紹介

ABOUT US

武蔵境南口接骨院

- 住所

-

〒180-0023

東京都武蔵野市境南町2-10-25

- 最寄駅

-

JR中央線「武蔵境駅」 南口 徒歩2分

(イトーヨーカドーの目の前)

- 駐車場

-

なし

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

- お電話でのお問い合わせ

-

0422-30-2266

- WEB予約はこちら

- Web予約受付フォーム24時間受付

施術案内

Treatment guidance

保険施術

スポーツ中や日常生活の中で直接的な外力による損傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)を負った場合、健康保険など各種保険を使用し施術を行える場合があります。

炎症がみられる場合は、応急処置を施したのち、ハイボルト療法や患部を冷やしたり温めたりする温熱療法(温罨法)などでアプローチしていきます。

基本施術

お身体の原因不明な痛みや、慢性的な痛みに対してのアプローチをご紹介しております。身体の痛みは全身のバランス調整によって大きく改善できるものがあります。ゆがみを整えて、身体本来の働きをさせ、痛みの改善を目指しましょう。

羽田野式ハイボルト

急性の症状や原因不明の痛みに対して行う施術方法で、直接深部の組織にハイボルト(高電圧)の電気を流すことにより組織や靭帯の回復を促します。

羽田野式ハイボルトは即効性が期待できるだけではなく、原因探すための検査としても有効です。

特殊固定具

骨折、脱臼、重度の捻挫の場合は患部をより強固に固定する必要がるため特殊固定具を使用し組織の回復を目指します。

患部の状態によりギプス包帯やボール紙を使った固定具などを用いて患部を固定します。

経穴(ツボ)へのアプローチ

筋肉にコリがみられる箇所や経穴(ツボ)に刺激を与え筋肉を柔らかくしていきます。

施術後の効果持続の目的や、金属粒などがついたテープを貼ることで自分でも刺激しやすいよう経穴(ツボ)の目印として施すこともあります。

テーピング

パフォーマンスの向上、患部の動きのサポート、負荷の軽減など患者さんの目的と患部の状態により「ホワイトテープ」「キネシオロジーテープ」「スパイラルテープ」「ストリンテックステープ」などのテーピングテープを使い分けて施していきます。

骨格矯正

お悩みの症状が身体のバランスの崩れや骨盤のずれにより生じている場合におすすめしている施術です。

その方にとって最適な身体のバランスへ導くことで負担の偏りを軽減を図ります。

肩こりや腰痛、慢性疲労に効果が期待できます。

CMC筋膜ストレッチ(リリース)

筋肉や内臓、骨を覆っている「筋膜」に専用の器具(ステンレスでできたブレードなど)でアプローチしていきます。

筋膜の緊張や癒着をほぐすことで組織の回復力を高め痛みの軽減や可動域の改善が期待できます。

超音波療法

筋肉の浅部や深部にミクロレベルの細かい振動を与えることで、肩こりや腰痛などの慢性的な症状から、ケガによる痛みの軽減に効果が期待できます。

施術の際には患部がほんのり温かく感じますが、痛みは伴いませんのでご安心ください。

ドレナージュ(EHD・DPL)

手技により頭蓋骨や目の周辺にアプローチしていきます。

リラクゼーションではなく症状の改善手段として行い、眼精疲労や頭痛、首こり、肩こりなど循環不全の改善に効果が期待できます。

PIA(ピア)

保険施術、初期施術、基本施術に加え、必要に応じて行います。生体電流の乱れを整えることで身体のバランスを調整し不調の緩和を目指す施術です。

肩こりや腰痛など様々な症状に効果が期待できます。

産後矯正

妊娠・出産により骨盤周辺の筋肉が緩み開いている状態を正しい状態に戻す施術です。

産後の「腰痛」や「尿漏れ」「お腹周りのお肉」などのお悩み解消に効果が期待できます。

※産後矯正は骨盤周辺の筋肉が硬くなる前「産後半年」までの間に行うことをおすすめしています。

自律神経調整

手技や温熱療法で、腸などの消化器官にアプローチし自律神経の乱れによる不調や花粉症の症状の改善を目指します。

花粉症は、症状が出始める1か月前ほどから施術を開始するとより高い効果が期待できます。

体質改善を図る目的で行う場合もあります。

O脚矯正

まずO脚になってしまっている原因を見極めていきます。

股関節が外側に開いていることによりO脚となっている場合、骨盤や恥骨、足首などを整えて改善を目指します。

猫背矯正

カウンセリング時に「背骨からきている猫背」なのか「巻き肩からきている猫背」なのかを確認をしてから施術を行います。

猫背矯正をすることにより姿勢の改善だけでなく、首や肩こり、頭痛などの身体の不調の改善効果が期待できます。

また、再発防止のために日常生活でのアドバイスなども行っています。

MCE(モーターコントロールエクササイズ)

腸腰筋(インナーマッスル)を鍛えることで、骨盤の後傾の改善を図る運動療法です。

骨盤の傾きを正すことで、猫背姿勢からなる肩こりや腰痛の緩和が期待できます。

長時間同じ姿勢が辛い方、スポーツのパフォーマンスUPを目指している方におすすめの施術です。

※なお、骨に問題がある場合は特殊なコルセットなどが必要なこともあるため、その場合は専門の医療機関をご紹介することもあります。

交通事故施術

交通事故による打撲や骨折、むちうち症状に対して自賠責保険を使用し施術を行うことができます。

むちうち症状は次第に症状が現れ重くなってしまったり後遺症が残ってしまうこともあります。

事故に遭ってしまったら必ず適切な施術を行いましょう。

労災施術

業務中や通勤中に負傷をしてしまった場合に、労災施術を行っております。

保険会社とのやり取りや書類の書き方などご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

よるケガ イメージ">

よるケガ イメージ">